반응형

드라마 폭군의 셰프는 조선시대를 배경으로 권력 다툼과 음식을 접목한 독특한 사극이다. 이 작품에서 가장 큰 화제를 모은 인물이 바로 제산대군이다. 그는 왕의 숙부로 등장해 왕위를 노리며 끊임없이 반란을 모의한다. 하지만 실제 역사서에는 제산대군이라는 이름이 전혀 보이지 않는다. 그렇다면 그는 완전한 허구일까? 아니면 역사 속 특정 인물을 바탕으로 재구성된 것일까? 많은 학자와 시청자들은 제산대군의 모티브가 예종의 둘째 아들 제안대군 이현이라고 본다. 본문에서는 실존 인물 제안대군의 삶, 드라마 속 제산대군의 서사, 그리고 역사와 드라마의 차이를 세밀히 정리한다.

제안대군(실존 인물) 조선 예종의 둘째 아들

| 1. 출생과 가계 |

- 출생 연도: 1466년(세조 12년).

- 부모: 아버지는 조선 제8대 왕 예종, 어머니는 장순왕후 한씨.

- 형제 관계: 형이 일찍 죽으면서 왕위 계승 구도에 변화가 생겼다.

- 정치 상황: 예종은 즉위 14개월 만에 갑작스레 승하했고, 당시 제안대군은 어린 나이여서 왕위를 계승하지 못했다. 대신 성종이 즉위했다.

| 2. 성장과 성격 |

- 기록 출처: 《조선왕조실록》, 《연려실기술》 등.

- 성격 평가: 정사(政事)에 뜻을 두지 않고 풍류와 예술 활동에 집중했다.

- 예술적 재능: 거문고와 피리 연주에 뛰어났으며, 궁중 연회에서 음악을 주도했다. 이는 다른 왕자들과 차별화되는 점이었다.

- 학문적 성향: 유학적 학문보다는 예술을 즐겨, 왕실 내에서도 독특한 개성을 가진 대군으로 평가된다.

| 3. 혼인과 가정사 |

- 혼인 관계: 김씨 부인과 결혼했으나 갈등 끝에 이혼했다.

- 재결합 시도: 이후 다시 혼인을 원했으나 이루어지지 않았다.

- 후사: 자녀가 없었으며, 이는 왕실 계승 구도에서 큰 의미를 가지지 못했다.

- 사회적 평가: 후계 문제에서 배제되었기 때문에 정치적 입지는 더욱 약화되었다.

| 4. 최후와 사후 평가 |

- 사망: 1525년(중종 20년) 병으로 세상을 떠났다. 일부 기록에는 1526년 초로도 표기된다.

- 사후: 시호 영효(靈孝)를 받았다.

- 역사적 비중: 정치적 사건에 휘말리지 않았기 때문에 역사적 무게감은 크지 않지만, 문화적·예술적 기질을 지닌 대군으로 전해진다.

제산대군(드라마 속 허구 인물) 권력욕으로 빚어진 야심가

| 1. 드라마 속 출신 설정 |

- 제산대군은 드라마에서 왕의 숙부로 설정된다.

- 이는 실제 제안대군과 달리, 왕과 직접 대립할 수 있는 구조를 만들기 위한 장치다.

- 드라마는 이렇게 혈연 관계를 변형하여 권력 갈등의 긴장감을 높인다.

| 2. 성격과 정치적 행보 |

- 드라마 속 제산대군은 권력욕의 화신이다.

- 왕좌를 탐하며, 정치적 술수를 부리고 주변 인물을 이용한다.

- 풍류와 예술을 즐긴 제안대군과 달리, 철저히 정치적 야심가로 재해석되었다.

| 3. 강목주와의 관계 |

- 극 중 제산대군은 강목주라는 인물과 손잡는다.

- 강목주는 역사 기록에 없는 가공 인물이다.

- 두 사람의 동맹은 반란 서사를 더욱 극적으로 만들어준다.

| 4. 결말 |

- 드라마 마지막 회에서 제산대군은 반란을 일으키다 주인공 이헌에게 칼에 찔려 죽는다.

- 이는 단순한 죽음이 아니라 정통성의 승리와 반역의 몰락을 상징하는 장치다.

- 시청자에게 “권력욕은 반드시 파멸로 이어진다”는 교훈을 강하게 전달한다.

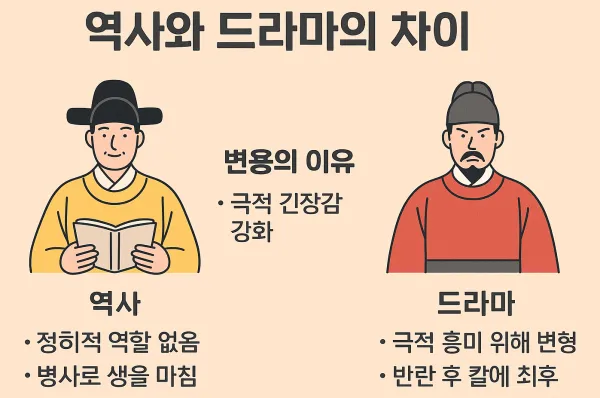

역사와 드라마의 차이 변용의 이유

| 1. 극적 긴장감 강화 |

- 실제 제안대군은 정치적으로 큰 역할이 없었다.

- 드라마는 극적 흥미를 위해 제안대군을 모티브로 삼아 왕위 찬탈자로 변형했다.

| 2. 숙부 vs 조카 대립 구도 |

- 조선시대 드라마에서 흔히 사용되는 갈등 구조.

- 숙부는 반역을 상징하고, 조카는 정통성을 대표한다.

- 이를 통해 시청자는 자연스럽게 주인공 이헌에게 감정 이입할 수 있다.

| 3. 결말의 상징성 |

- 역사 속 제안대군: 병사로 생을 마침.

- 드라마 속 제산대군: 칼에 찔려 최후.

- 두 결말의 차이는 **“역사적 사실 vs 극적 메시지”**라는 관점에서 해석할 수 있다.

제안대군과 제산대군 비교 요약

| 항목 | 제안대군(실존) | 제산대군(드라마) |

| 출신 | 예종의 둘째 아들, 대군 | 왕의 숙부로 설정 |

| 성격 | 풍류·음악 애호, 정치적 야심 없음 | 권력욕·야망 강한 야심가 |

| 가정사 | 김씨 부인과 혼인·이혼, 자녀 없음 | 강목주와 동맹 (가공 인물) |

| 최후 | 1525년 병사, 시호 영효 | 반란 실패 후 칼에 찔려 사망 |

| 의미 | 문화적·예술적 기질의 왕족 | 반역과 몰락을 상징하는 캐릭터 |

사극 속 역사 변용의 보편적 사례

- 장녹수: 실제는 연산군의 총애를 받은 궁인. 드라마에서는 음모의 배후로 과장됨.

- 연산군: 복잡한 정치적 상황에도 불구하고 대중 문화에서는 “폭군” 이미지로 단순화.

- 허균: 역사적으로는 진보적 사상가였지만, 작품에 따라 혁명가·반역자로 재해석.

제산대군 역시 이런 변용 사례 중 하나다. 실존 인물의 이름과 배경을 차용하되, 서사적 긴장감을 위해 운명을 새로 덧입힌 것이다.

실존은 제안대군, 허구는 제산대군

- 제산대군은 실존하지 않는다.

- 실제 역사 속 인물은 예종의 아들 제안대군 이현이다.

- 드라마 속 제산대군은 제안대군을 모티브로 하여 권력욕·반란·몰락의 이야기를 부여한 창작물이다.

- 따라서 제산대군의 결말은 역사와 드라마에서 다르다.

- 역사: 병사 후 시호 영효.

- 드라마: 반란 실패 후 칼에 찔려 사망.